Aube

Les mots pour le dire

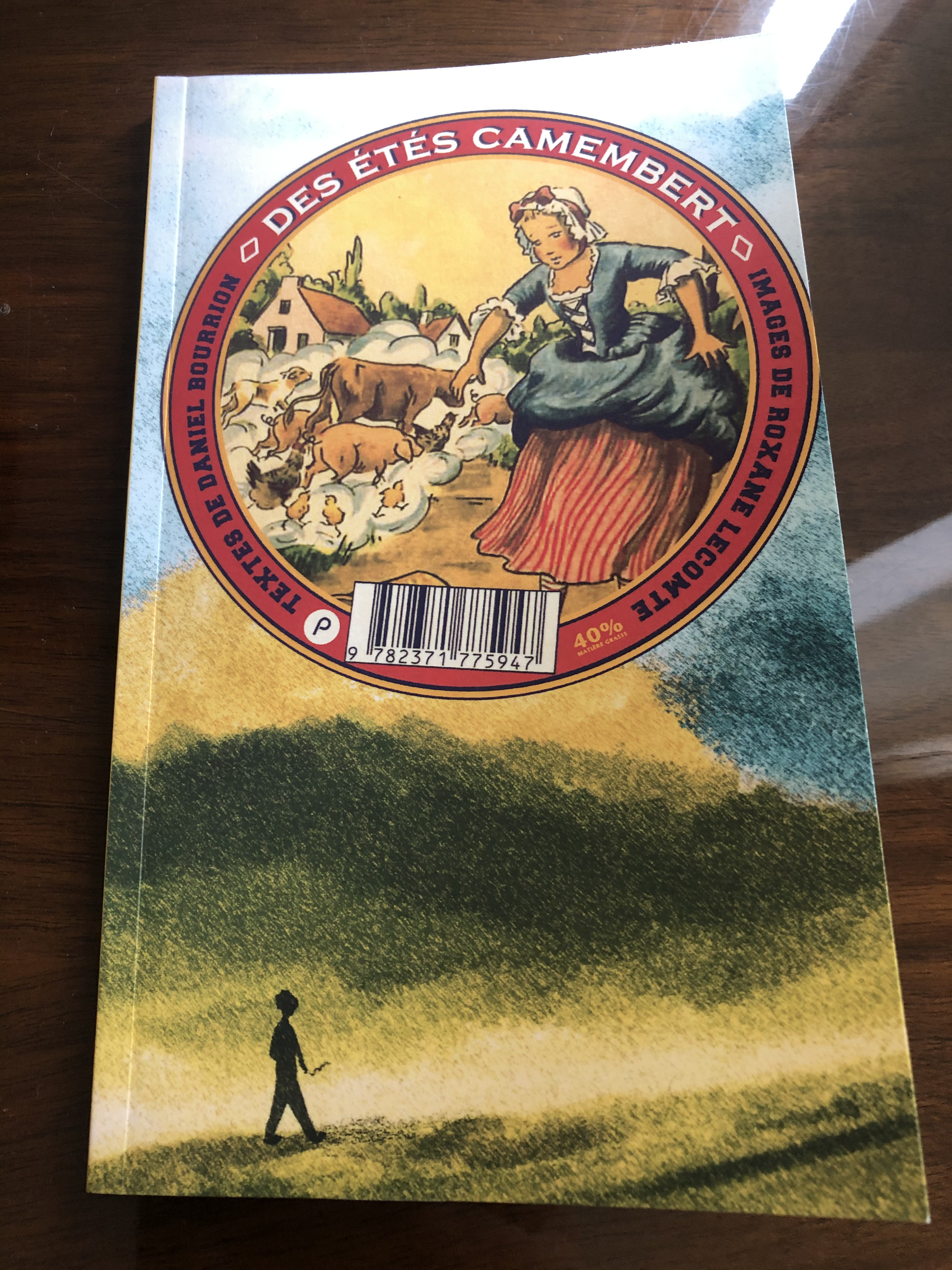

« Déjà, la première de couverture. Avec cette jeune fille vintage et les animaux de la ferme qui avancent dans l’autre sens. Elle et eux enfermés dans le rond parfait d’une de ces boîtes tellement familières pour peu que nous ayons tété au biberon fromager. Elle m’a tapé dans l’œil, cette couverture, avec le petit bonhomme ombré tout en dessous. Comme une silhouette évocatrice de ce que Daniel Bourrion, l’auteur du livre, a retenu, j’imagine, de ce temps où il s’immergea dans la vie active. Oui, qu’est-ce qu’on se sent petit lorsque pour la première fois l’on sort du cocon-carcan familial pour se plonger dans la vague immense et effrayante et excitante du monde du travail. La couverture donc, signée Roxane Leconte, et puis le texte, nerveux, au tempo soutenu qui s’emballe et puis se pose, aux phrases rythmées de ces virgules en guise de point, mais non, les mots repartent et tournoient, de la maison à l’usine, de l’entrée au vestiaire, jusqu’à la chaîne de production. Parfois, reprendre son souffle car on se prend à souffrir avec le jeune saisonnier, le jeune travailleur de ces étés Camembert où s’apprend la vie qui n’est pas que dans les livres mais qui, pour le coup, s’y niche avec tout autant de distance que d’affection, tout autant de souffrance que de plaisir. L’ai dégusté, ce livre. Il m’a rappelé mes journées de manutentionnaire à trimballer sans savoir pourquoi des vannes en fonte d’un entrepôt à un autre, puis d’un entrepôt à un autre entrepôt. Cinq jours sur sept. Il a résonné jusque dans le passé de mon Pépé aux cent métiers, manœuvre, métayer, ouvrier agricole… mon grand-père exploité parmi les exploités. Sûr que ce livre, si joliment illustré page après page par Roxane Lecomte – on va résumer son travail à elle par les six lettres du mot talent -, lui aurait bigrement parlé, à mon Pépé. »

Des étés Camembert est publié chez Publie.net, dans la collection Temps réel

Ville de lumière – Gold