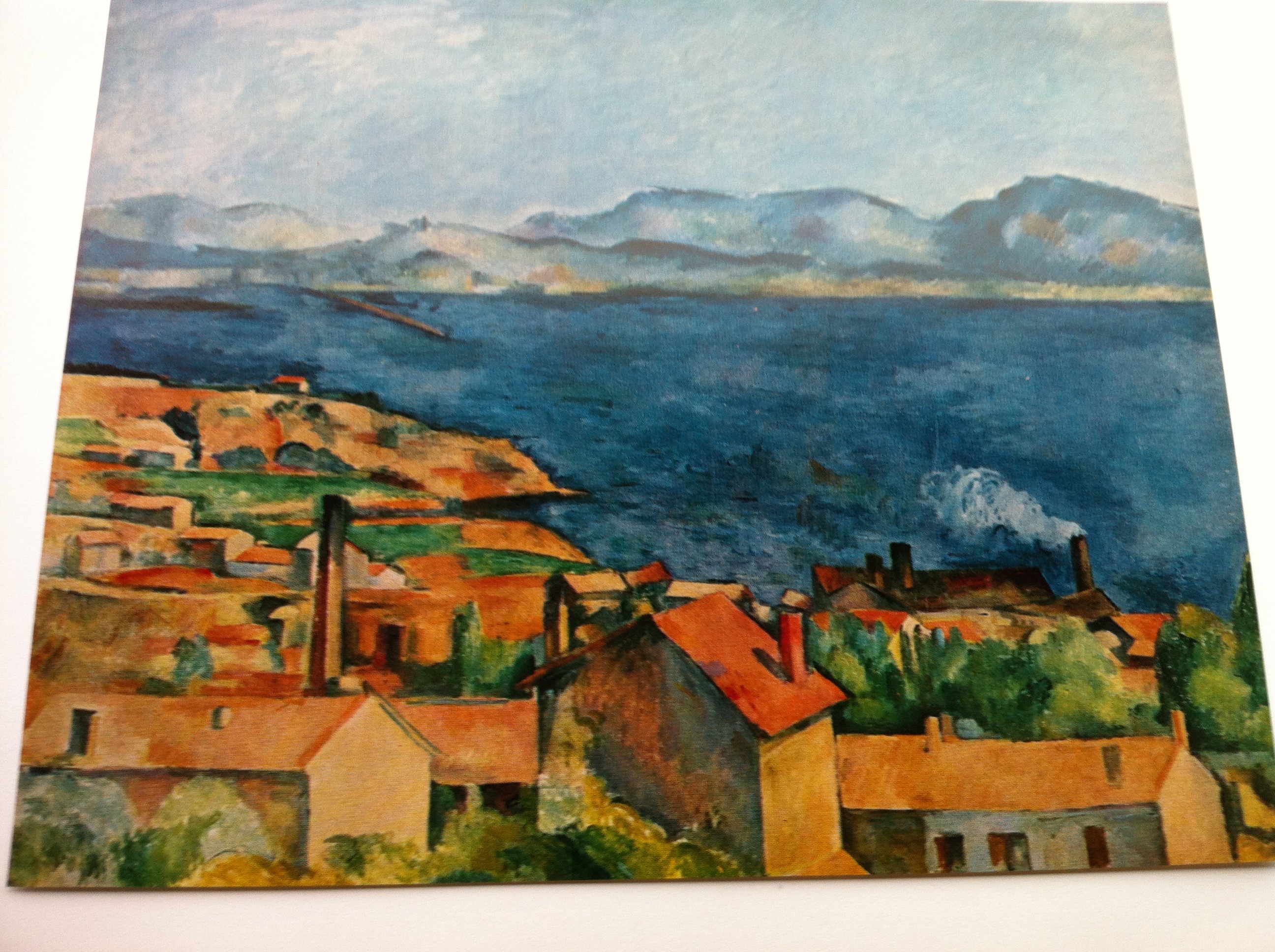

Léopold Sédar Senghor fut fantassin de 2ème classe au 31ème régiment d’infanterie coloniale et passa deux ans dans un camp de prisonniers. Il n’oublia jamais ses camarades tirailleurs sénégalais qui perdirent la vie lors des deux conflits mondiaux. Témoin, ce vibrant poème qui leur est adressé. Il l’écrivit à Tours en 1938. Il résonne en moi d’autant plus fort que très tôt mon père m’a parlé Histoire. M’a raconté. À Marseille débarquèrent à l’automne 1914 les troupes coloniales – notamment les tirailleurs sénégalais et algériens – avant de rejoindre les soldats français au front.

Aux tirailleurs sénégalais morts pour la France

« Voici le Soleil

Qui fait tendre la poitrine des vierges

Qui fait sourire sur les bancs verts les vieillards

Qui réveillerait les morts sous une terre maternelle.

J’entends le bruit des canons – est-ce d’Irun ?

On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu.

Vous mes frères obscurs, personne ne vous nomme.

On promet cinq cent mille de vos enfants à la gloire

des futurs morts, on les remercie d’avance futurs morts obscurs

Die Schwarze Schande !

Écoutez-moi, Tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort

Dans votre solitude sans yeux sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la Province

Sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous, comme jadis dans la tranchée jadis dans les palabres du village

Écoutez-moi, Tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux dans votre triple enceinte de nuit.

Nous n’avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes

– Elles ne se rappellent que vos grands coups de colère, préférant l’ardeur des vivants.

Les plaintes des pleureuses trop claires

Trop vite asséchées les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents du Fouta

Les larmes les plus chaudes trop claires et trop vite bues au coin des lèvres oublieuses.

Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mouriez

Nius, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l’amitié de vos camarades d’âge.

Ah ! puissé-je un jour d’une voix couleur de braise, puissé-je chanter

L’amitié des camarades fervente comme des entrailles et délicate, forte comme des tendons.

Écoutez-nous, Morts étendus dans l’eau au profond des plaines du Nord et de l’Est.

Recevez ce sol rouge, sous le soleil d’été ce sol rouge du sang des blanches osties

Recevez le salut de vos camarades noirs, Tirailleurs sénégalais

MORTS POUR LA RÉPUBLIQUE ! »

Copyright @ Editions du Seuil