Voici ma contribution à l’atelier d’écriture proposé par François Bon sur son Tiers Livre sur le thème « J’ai trois souvenirs de films » l’ai écrite sous la forme d’un triptyque histoire de respecter la consigne donnée par François

#Marseille #1962

L’Impérial tu sors de la maison tu fais à peine cent mètres sur le petit trottoir la main dans celle de Maman et tu y arrives il se trouve Rue d’Endoume ce cinéma dans la pente à droite en remontant vers la Place Saint-Eugène nous allons voir La Conquête de l’Ouest le tout premier film de ta vie Papa est là aussi comme c’est les vacances scolaires il marche devant pour prendre les billets à la caisse la dame qui les vend trop petit je suis pour voir son visage rien que ses cheveux noirs bouclés dépassent du petit fénestron carré qu’elle referme dans un grincement rouillé après chaque groupe de clients il y a foule devant l’entrée tous emmitouflés nous sommes au premier rang nous allons nous asseoir Maman au milieu à ma gauche Papa à la sienne elle n’aime pas trop les western mais elle fait un effort pour me faire plaisir Noël approche mon chéri la salle est bruyante il y a les actualités au début en noir et blanc et un entracte juste après j’entends l’ouvreuse descendre vers nous ses talons claquent bonbons esquimaux chocolats caramels elle répète il y a aussi des Kréma au réglisse ils collent à mes dents l’ouvreuse est souriante elle sent bon elle mâche un chewing gum en faisant exploser des bulles avec sa langue puis elle remonte vers le balcon du cinéma peuplé d’adolescents chahuteurs ils jettent leurs papiers et leurs bâtons de frigolos sur les rangées du bas les gens râlent je les entends le film commence le son est très fort pour mes oreilles de minot de huit ans je découvre l’Amérique en couleurs les forêts les rivières les Indiens les bisons nous sommes tellement près de l’écran que les bêtes me cavalent presque dessus soudain des barils de poudre explosent et je sursaute je décolle de mon siège j’ai très peur heureusement Maman me prend la main et ça va mieux les coups de revolver la guerre je me languis que ça s’arrête ça ne me plaît pas trop que les cowboys gagnent à la fin.

#Marseille #1966

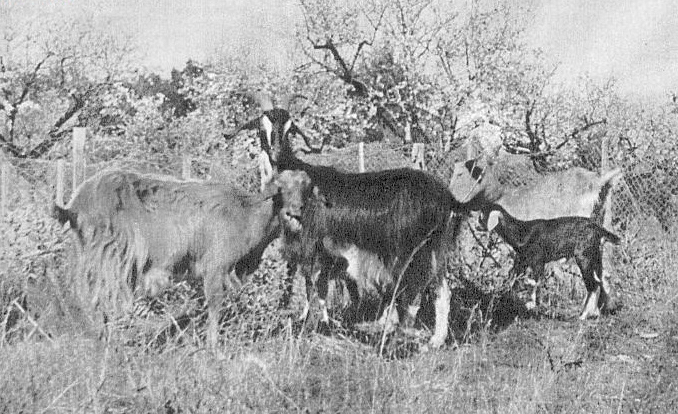

Le Forum il nous faut dépasser le croisement du Boulevard Bompard et descendre vers le centre-ville pour y arriver une fois laissée la Maison du Peuple à main droite deux virages après nous y sommes avec les copains avons un peu traîné appuyé sur quelques sonnettes pour rigoler et détalé vite vite la séance de quatre heures la prenons en marche juste à la fin du film muet avec Laurel et Hardy La Guerre des boutons nous nous sommes payés Pépé m’a donné les sous avec un petit plus pour l’esquimau glacé il m’a dit j’ai choisi plutôt les bonbons au chocolat Pie qui chante sommes montés nous asseoir au balcon chacun a choisi son camp les Longeverne c’est le mien Petit Gibus je l’aime beaucoup petit de taille comme moi et espiègle comme j’aimerais être la campagne où se déroule le film ressemble à Gémenos où j’allais chez Pépé et Mémé tout gamin pour les vacances quelques copains de la bande ne s’intéressent pas du tout au film très dissipés ils se penchent à la balustrade du balcon et envoient des crachats sur les rangées du bas puis pouffent de rire j’ai du mal à suivre l’action planqués derrière nous au dernier rang du haut dans la pénombre un couple de grands la vingtaine je crois ne cesse de s’embrasser j’entends la demoiselle gémir légèrement son mollet blanc rosé est posé sur le dossier du siège elle non-plus n’a pas vu grand chose du film et moi j’aimerais être à la place du garçon.

#Marseille #1990

Le Breteuil tout en haut de la rue qui donne son nom au cinéma en voiture nous y rendons avec Noémie ma fille de huit ans peu de places libres pour se garer dans le quartier je tourne je vire perdons du temps et lorsque nous pénétrons enfin dans le couloir à la lumière rouge sombre la caissière sort de sa cabine désolée Bernard et Bianca c’est complet je lui réponds que c’est la toute première fois que j’emmène Noémie au cinéma tant pis s’il vous plaît nous nous assiérons sur une marche d’escalier c’est pas grave la dame est gentille nous prenons place au fond de la salle le dessin animé vient de commencer ma fille sur mes genoux la tête calée sous mon menton ses cheveux sentent la vanille elle se retourne en souriant lorsque les souris entonnent la chanson SOS Société nous sommes là pour vous aider elle me tapote le genou en suivant le rythme je chantonne elle me dit chut nous sommes deux petites souris nous aussi blotties contre le mur tapissé de velours rouge loin du monde des humains et lorsque le film s’achève Noémie se prend pour Bianca en me lançant J’adore les décollages !

*Chacune des contributions se découvre ici

Aujourd’hui L’Impérial est devenu un CIQ, le Forum un garage et le Breteuil je ne sais pas…

Photo de ci-haut extraite du film La Guerre des boutons de Yves Robert 1962