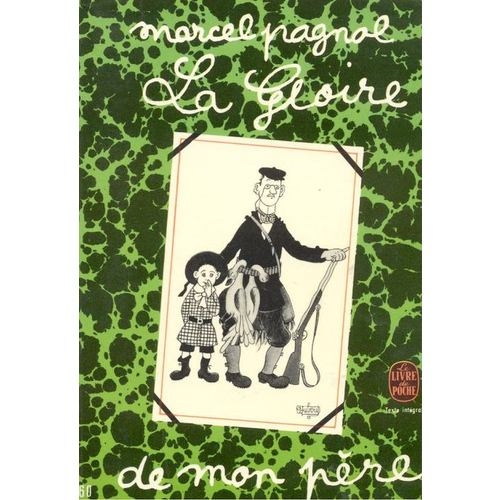

À la maison, pas de voiture avant je ne sais plus quand. De toutes façons, mon père détestait conduire. Alors, le samedi c’était en bus que nous montions à Gémenos. Aux Quatre Chemins, nous descendions. Mon grand-père venait me chercher pour me chaler en vélomoteur. Je me souviens de sa nuque parfumée de sueur. Teintée de champs et de fleurs. Ce parfum m’accompagnait jusqu’à la ferme où nous attendait Mémé Hélène. Le « messager des vacances » dont Marcel Pagnol guettait l’arrivée, c’était Pépé.

« C’était une charettte bleue, d’un bleu délavé, qui laissait trasparaître les fibres du bois. Les roues très hautes avaint un jeu latéral considérable : quand elles arrivaient à bout de jeu, c’est à dire à chaque tour, il y avait un choc tintant. Les cercles de fer tressautaient sur les pavés, les brancards gémissaient, les sabots du mulet faisaient sauter des étincelles… C’était le chariot de l’aventure et de l’espoir…

Le paysan qui le conduisait n’avait ni veste ni blouse, mais un gilet tricoté, d’une laine épaisse, feutrée par la crasse. Sur la tête, une casquette informe, à la visière ramollie. Cependant, de belles dents blanches brillaient dans un visage d’empereur romain. Il parlait provençal, il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d’un manche de jonc tressé.

Aidé de mon père, et grandement gêné par les efforts du petit Paul (qui s’accrochait aux plus gros meubles en prétendant les transporter), le paysan chargea la charrette, c’est à dire qu’il y entassa le mobilier en pyramide. Il en assura ensuite l’équilibre par un treillis de cordes, cordelettes et ficelles, et jeta sur le tout une bâche trouée. Alors, il s’écria en provençal :

« Cette fois-ci, nous y sommes ! » et il alla prendre la bride du mulet, qu’il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes, accompagnées de violentes saccades sur le mors du peu sensible animal. »