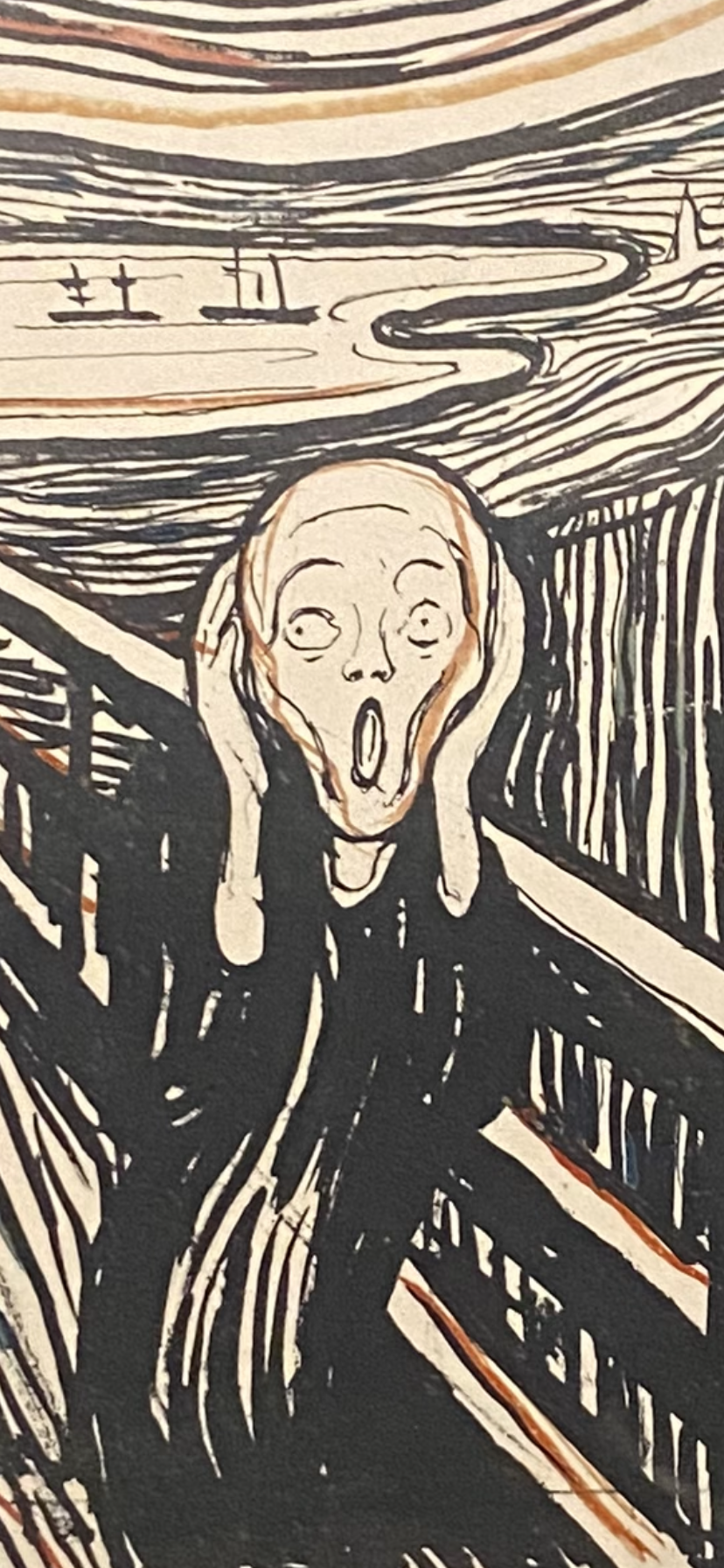

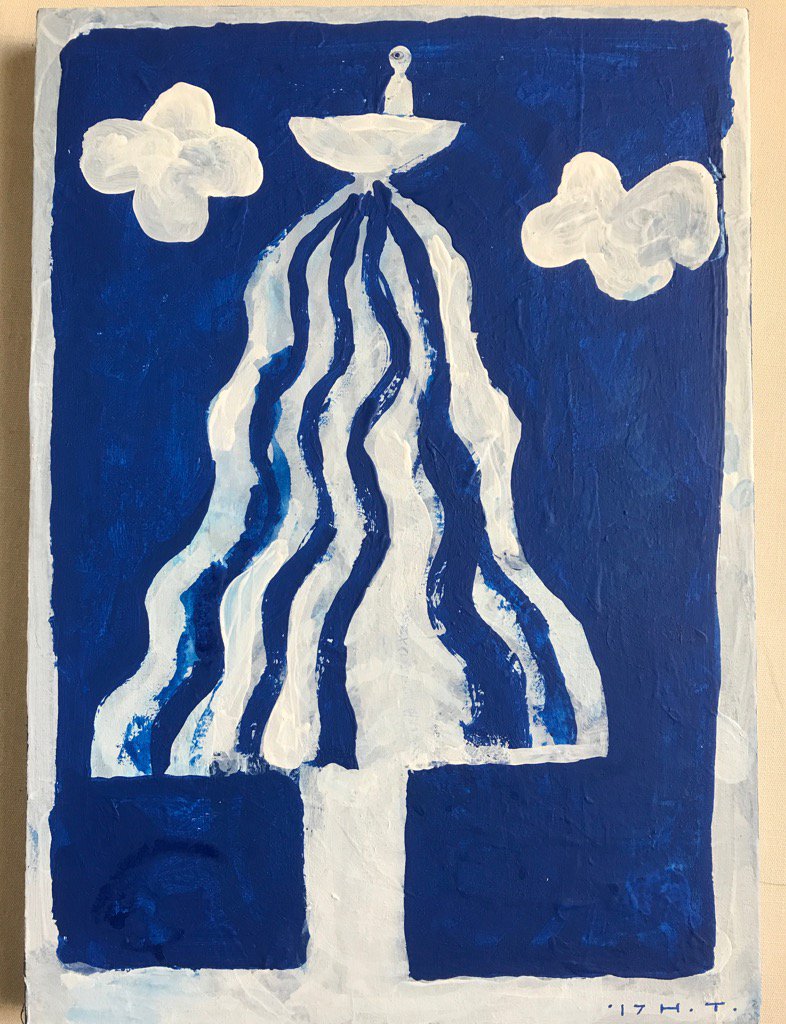

J’ignorais qu’Edvard Munch fut travaillé par l’angoisse et le doute existentiel à un point tel qu’il

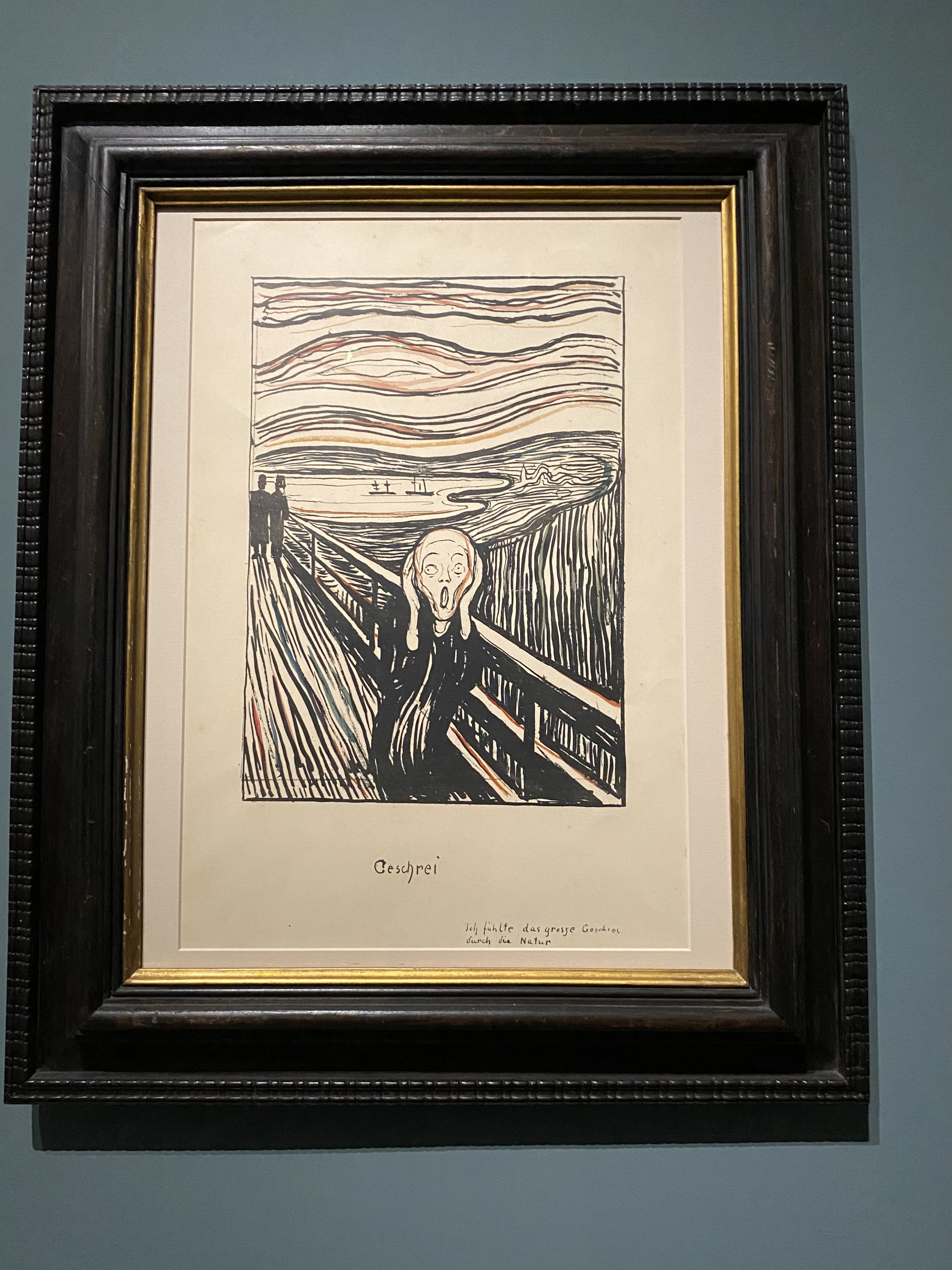

déclina cinq fois le motif du Cri, son tableau le plus célèbre.

Je l’ai pris en pleine face, ce hurlement, au détour de l’exposition que lui dédie le Musée d’Orsay .*

Cette version imprimée, tellement épurée, m’a encore davantage horrifié que le célébrissime chef d’œuvre au coucher de soleil rouge sang.

Je l’ai entendue m’interpeler cette silhouette décharnée, depuis la passerelle qui s’allonge au-dessus du Fjord d’Oslo presque abandonné.

Comme si une momie surgie du fond des siècles surgissait pour jeter à ma face toute l’horreur que lui inspire notre temps présent.

Comme si elle se rapprochait de moi en lançant avec rage : – vous n’avez rien appris, rien de rien ! Ni des pogroms, ni des camps de la mort, ni des génocides et vous continuez à vous vautrer dans la saloperie du monde !

Dans son journal, en janvier 1892, Edvard Munch écrivit : « Je me promenais sur un sentier avec deux amis – le soleil se couchait – tout d’un coup le ciel devint rouge sang. Je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l’univers et qui déchirait la nature. »

*jusqu’au 22 janvier, « Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort »